사람을 옆 테이블 의자에 밀쳤는데 죽었단다. <한겨레> 폭행치사사건에 대한 자사 기자의 주장이다. 밀쳤을 뿐인데 사람이 간 파열로 사망할 수 있을까. 납득하기 어려운 주장이다.

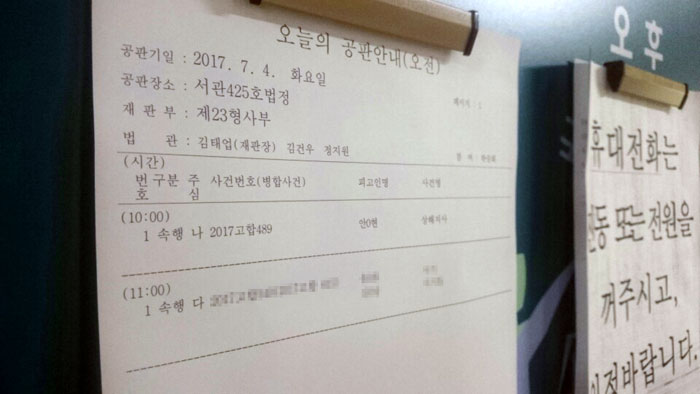

지난 7월 4일 서울중앙지방법원 서관 425호에서 열린 재판에서 <한겨레> 동료 기자 폭행치사사건의 진상이 드러났다. 오전 10시 재판이 시작되자마자 검찰은 폭행치사사건이 벌어진 식당에서 확보한 CCTV를 증거자료로 내놨다.

지난 7월 4일 서울중앙지방법원 서관 425호 법정에서 열린 한겨레 폭행치사사건

지난 7월 4일 서울중앙지방법원 서관 425호 법정에서 열린 한겨레 폭행치사사건

밀쳤다는데 죽었다는 주장과 달리 CCTV에는 가해자가 피해자를 일방적으로 폭행하는 장면이 나왔다. 폭행치사사건이 발생한 이날 식당 테이블에는 선후배 사이면서 가해자와 피해자인 <한겨레> 기자 2명과 <뉴스1> 기자 1명, 공연계 홍보팀 여직원 1명 등 총 4명이 동석했다.

사건은 <한겨레> 선후배 간 기사 논조 지적으로 시작됐다. 선배 A씨와 후배 B씨의 기사 논조 지적으로 시작한 말싸움이 어떻게 하다 폭행으로 이어졌을까.

증인으로 출석한 <뉴스1> 기자는 “선배이자 피해자인 A씨가 후배 B씨에게 ‘퇴근 후 연극 보러 다니지 말라’고 하자 B씨가 ‘개인 생활에 간섭한다’고 반발했다”며 폭행 직전의 당시 상황을 설명했다.

그리고서 A씨가 갑자기 테이블 위에 올라가 B씨의 목과 어깨를 잡았다. 그와 동시에 B씨가 A씨를 눈 깜작할 사이에 메다꽂았다. 흡사 유도 시합의 엎어치기였다. 이 장면에서 방청석에 있던 A씨의 아내가 날카로운 비명을 질렀다. 이에 판사는 A씨의 아내를 재판정에서 내보내고 다시 재판을 속개했다.

하필이면 A씨는 의자를 한쪽으로 치워둔 곳으로 떨어졌다. 게다가 떨어질 때 A씨 복부가 의자 모서리에 부딪쳤다. 이때 받은 충격이 평소에도 간이 좋지 않은 A씨가 사망하는 결정적 원인이 됐다.

재판에 참석한 한 의료인은 “피해자(A씨)가 기존에 간경화가 심해서 작은 충격에도 사망할 수 있다”는 소견을 내놨다.

만약 폭행이 여기에서 끝났다면 우발적으로 일어난 사건이었을 것이다. 하지만 둘 다 좋은 기자였다는 <한겨레>가 말하지 않은 일방적인 폭행이 이어졌다.

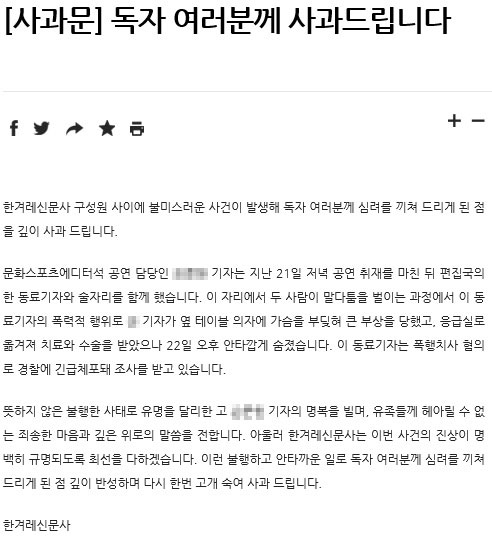

한겨레신문사

한겨레신문사

복부에 심각한 충격으로 인해 실신 직전 상태의 A씨를 B씨는 발로 찬 후 멱살을 잡아끌고 왔다. 그리고 멱살을 잡은 채로 들었다 놓기를 수차례 반복했다. 배가 아프다고 웅얼거리는 A씨를 B씨는 멱살을 잡은 채 식당 계산대까지 질질 끌고 갔다.

이때 재판에서 다투게 될 결정적인 장면이 나왔다. B씨는 A씨가 쓰고 있던 안경을 조심히 벗겨 테이블 위에 올려놓은 것이다. 그리고서 다시 멱살을 잡은 채로 들었다 놓기를 반복했다. B씨 측 변호인이 주장하는 ‘심신미약’으로 벌어진 사건이 아닐 수도 있다는 강력한 증거가 나온 것이다.

그럼에도 불구하고 피고인 B씨 측 변호인은 “피고인이 음주로 심신미약이었다”며 “상해 부분은 인정하지만, 책임소재는 가리겠다”고 했다.

하지만 검찰 측은 “우발적 사고가 아닌 피고인이 피해자를 힘으로 내리치고 멱살을 잡은 채 끌고 다니며 발로 찼다”며 “피고인이 피해자의 안경을 주위 테이블 위에 올려놓은 기억이 안 난다고 하는데 그렇게 보기는 어렵다”고 변호인 측의 우발적 사고와 심신미약 주장을 정면으로 반박했다.

이에 변호인은 “피고인은 따지고 싶지 않다고 하지만 주변 사람들도 (폭행을) 크게 인식하지 않았다”며 무차별 폭행은 아니었다는 식으로 피고인 B씨를 변호했다.

그러면서 변호인은 “피해자가 먼저 테이블 위로 올라서다 뚝배기를 밟고 무게 중심이 무너지면서 피고인 쪽으로 쓰러졌다”면서 “피해자가 피고인의 목을 잡고 쓰러져서 피고인은 넘어뜨리게 됐다”며 우발적인 사고라고 주장했다. 옆 테이블과 종업원이 (폭행을) 제지 안 했다는 사실을 다시 한번 강조했다.

변호인의 주장대로 폭행이 지속되는 상황에서도 누구 하나 말리는 사람이 없었다. 심지어 동행이었던 <뉴스1> 기자와 홍보팀 여직원도 폭행을 방관하고 있었다. 그때 보다 못한 옆 테이블의 손님들이 ‘A씨의 상태가 많이 안 좋아 보인다’고 하자 그재서야 폭행을 말리고 나섰다. <뉴스1> 기자는 쓰러진 A씨의 상태를 확인하고 홍보팀 여직원은 폭행 중인 B씨를 제지했다. 곧 구급대가 오고 일방적인 폭행은 그렇게 끝났다. 병원으로 실려간 A씨는 결국 간 파열로 사망했다.

일방적인 폭행에도 불구하고 동석한 <뉴스1> 기자와 공연 홍보팀 여직원은 왜 말리지 않았을까. 이같은 검사의 질문에 <뉴스1> 기자는 “A선배가 반격할 줄 알았다”고 말했다.

그리고 <뉴스1> 기자는 “A씨를 2015년부터 알기 시작했고 매우 친했지만, 간이 나쁜지는 몰랐다”며 “술자리에서 A씨와 B씨는 기존에 말싸움하는 정도였고 B씨의 술버릇에 대해 아는 게 없었다”고 울먹거렸다.

반면 유족 측은 “남편(A씨)이 피고인(B씨)과 관계가 좋지 않았다”며 “피고인과 만난 후 남편이 새벽에 들어왔을 때 기분이 안 좋고 몸에 상처가 있었다”고 말했다.

그러면서 유족 측은 “사측과 피고인으로부터 어떠한 사과도 못 받았다”며 “변호사 2명을 고용해 변호에 나선 피고인을 엄벌에 처해 달라”고 재판부에 간곡하게 요청했다.

<한겨레> 기자의 ‘사람을 옆 테이블 의자에 밀쳤는데 죽었다’는 주장은 전두환 정권의 ‘책상을 탁 치니 억하고 죽었다’ 급의 궤변으로 드러난 셈이다.

관련기사

한겨레 살인사건, 보도 자제 요청 당연한가

유족 측 발언에 따르면 ‘이번 사건의 진상이 명백히 규명되도록 최선을 다하겠다’는 <한겨레>의 약속은 이번 재판에서 지켜지지 않은 것으로 확인됐다.

한겨레 사과문

한겨레 사과문

고인과 유가족에게 예우를 표하지 않는 것은 본인들이다. 사건의 진상을 밝히지 않으면 고인의 억울한 사정을 무시하고 가해자의 입장에서 정리해버릴 우려가 있는 건 세월호참사나 한겨레 살인사건이나 마찬가지다. 진상규명을 방해해놓고 이제 본인들이 박근혜 같은 입장이 되니까 박근혜랑 똑같이 행동한다.

한 네티즌이 사건 당시 <한겨레>의 대응을 비판한 발언이다.

비판이 예언이 되지 않게 하려면 <한겨레>는 폭행치사사건 진상 규명에 앞장서야 한다.

저작권자 ⓒ 리얼뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지